Ficou o limão partido na imobilidade da tarde. Mamãe morreu num dia de domingo, enquanto eu tinha meu ventre encostado à pia. Meu útero – que havia saído do seu – encharcado com fantasmas perfumados de bolhas de sabão recém desaparecidas. Em outro ano, estaríamos colocando a mesa, mas não… Naquele dia nem o vento ralo, inesperado, moveu as coisas abandonadas. Nem as folhas que se balançavam ousaram tocar a janela. Nada havia mudado de direção. O limão sobre a pia e os sonhos dela debulhados para sempre pelo chão. Um almoço nunca concluído, logo para mim que cozinhava como profissão.

Nenhuma promessa lhe foi cumprida. Não houve nenhum romantismo. Não existiram deuses ou santos. Nem remédios nem mandingas. Houve uma estrada e uma mãe que se fora. Ninguém lhe chegou, na hora da morte, para pedir perdão. Ninguém lhe contou do paradeiro de nosso irmão. Ninguém lhe disse “eu te amo”. Ou ainda “você é a melhor mãe do mundo”. A gente só pode imaginar o medo, o sentimento de vazio que a faria tremer os braços sem forças, aqueles mesmos braços que a gente esperava, com muitas exigências, todo final de tarde quando a imagem dela aparecia no horizonte da estrada.

Nos últimos dias, que não intuíamos serem os derradeiros, eu quebrava os pratos na pia. Cozinhava duas, três vezes. Eram tantos. Eu a queria agradar em meio às minhas culpas e preocupações. Ela reclamava da falta do gosto do meu tempero e sequer via os estilhaços brancos saltando pelo chão da cozinha. Os pedaços da minha frustração e o barulho do arear da panela. Com a minha força, eu fazia o alumínio brilhar. Tudo era tão intenso, a parede arrebatava como tesouro. Eu tinha medo de me perder dentro da negligência de outros afazeres, do trabalho, de filha e da filha. Eu que me vira sempre suspensa, nas nuvens, entre a satisfação de ser mãe e o aconchego de ser filha. Eram elas que me mantinham no ar, presa por suas mãos, enquanto eu pulava poças de lama. Ironicamente, eu que ainda amamentava.

Entre a comida rejeitada e o terço nos dedos, sabíamos que mamãe não queria morrer. Podíamos intuir as suas preces desesperadas a um “Deuso” pai e homem, porque ela não nos queria deixar sozinhas e ainda tão novas. Ela falava em ver aniversários infantis com o tema da Turma da Mônica, formatura do meu irmão. Ela que sempre falava o quanto seria lindo o neto que viria da minha irmã… E eu achava engraçado, pois minha “sorellina” nem namorado tinha.

Tudo tinha acontecido da maneira como não queria: no hospital, no domingo, nas mãos de desconhecidos, num afogamento dentro de sua sede implacável. Seus rins pararam, mas tudo tinha começado perto do coração. A morte só não é mais difícil do que a vida. Será que ela viu aquele filminho passar na frente dela? Será que ela pensou nas lambidas do nosso cachorro? Será que ela lembrou de quando caiu meu primeiro dente? Ou do último beijo que me deu? A derradeira carícia que fiz em seu cabelo? Será que ela nos perdoou por todas as decepções que a causamos? E aquele conselho que não seguimos? E aquele copo de água negado na necessidade do seu cansaço?

Mamãe, nos perdoe pelas vezes que seguimos nossos corações e deixamos o da senhora de lado, frantumato, estilhaçado em pedacinhos como um puzzle de mil peças vendido no novo shopping que a senhora nunca verá. O mesmo puzzle que nunca tivemos tempo de recompor, aquele enigma que sempre foi a sua vida e que perdemos. Mamãe, nós perdemos.

Eu estava com ela quando o câncer foi diagnosticado. Era um dia de chuva, a médica tinha corrido para ir em outra repartição. Não tínhamos entendido o porquê. Sempre tantas emergências, diria. Lembro de uma garota raquítica, fragilizada pela doença, com sua calvície e as bolsas de sangue dependuradas enquanto se procurava um banheiro. Pensei em não olhar para não constrangê-la.

Fomos atrás da médica. Lembro delas: da seriedade da doutora de pé, da mamãe perguntando, apalpando o seio no ambulatório.

- E é câncer, Doutora?

- Infelizmente, senhora.

- Eu vou morrer?

Fiquei com raiva. De “Deuso”, dela, da doutora. De mim.

Logo no seio? Eu que tinha sido alimentada no seu peito por mais de dois anos? Eu que tinha sido alimentada por suas mãos por toda a vida? Fiquei com pena, mas nem chorei. A força faz a dor ficar entalada na garganta, mas é ela mesma sempre dor. Vi minha mãe se desmanchar em lágrimas e pensei na sinfonia muda de todos os relógios do mundo. Não é o cronômetro errado dos fornos que faz o bolo ficar pronto. Podem chamar o tempo aprontado de todas as estações escondidas que mancham as ruas com suas sombras. Quando ele diz que é hora chegada, não há subterfúgios. Os sonhos não esperam.

- Mamãe, vamos pegar um trem à noite e ir para Paris. A senhora sempre quis ir.

- Você nunca quis me levar quando precisei ir… Eu vou para casa agora.

O eco da morte me dava cólicas no estômago. E eu? Eu só conseguia pensar que havia me tornado não mãe da minha filha, mas mãe da minha mãe. Fazia o enxoval para o hospital. Entre a doçura de catar coisas para a bebê e a tristeza de imaginar um fim de quem sempre me vira como uma, eu multiplicava por dois. O carrinho de compras se enchia: fraldas com temas de aniversário, cueiros geriátricos, sabonetes glicerinados e uma legião de produtos que me diziam em tantas línguas: No tears. Senza lacrime. Nada de lágrimas.

Eu tinha vontade de gritar, negando, toma a minha educação:

- Porra de vida irônica é essa?!

Nada de lágrimas. E eu pensava em quem iria cuidar de mim quando eu estivesse doente, quem iria me tirar das confusões. Quem iria brigar com as crianças da rua quando eu chegasse com o olho inchado de alguma encrenca gatunal, enquanto eu devolvia um olhar de superioridade sob a barra do vestido dela? Eu havia crescido, mas me sentar no chão do banheiro do MacDonalds, depois de um vômito, me mostrava apenas que eu era um poço de fragilidade. Uma espécie de ovo pochet.

Quando a levei ao hospital, pensei que não era nada. Ela inchava, tossia. Não comia direito há muitas semanas. Sufocava. Mas havia se recuperado bem: a longa juba de leão já havia voltado. Novas unhas nas pontas dos dedos. Poucos dias depois, o médico nos desenganara: não podíamos ficar na UTI. Grave, grave. Melhor ir pra casa. Eles telefonariam. E assim, a cada toque do telefone, a ansiedade e o medo nos apunhalavam o estômago.

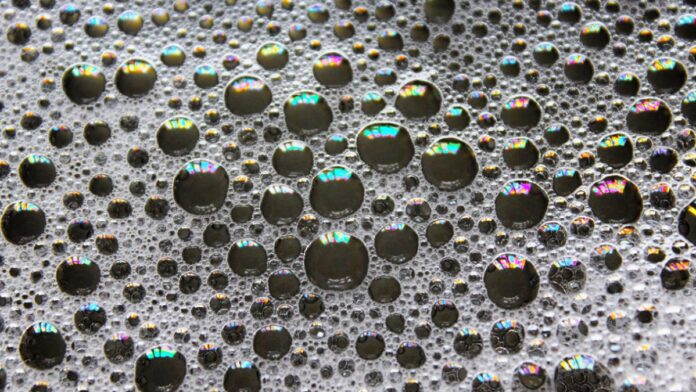

Foi num domingo. Então, um telefonema, enquanto eu lavava os pratos com shampoo infantil. Bolhas de sabão me iludindo sobre arco-íris no meio do dia. Eu era só mais uma inútil cozinheira regendo uma orquestra de panelas brilhantes e pratos vazios. Na hora do almoço, era o perfume de lavanda que usurpava todo o cheiro da comida. Durante a minha vida, seria aquele telefonema a me roubar a infância. Ao passo que eu precisava crescer, o limão continuava lá. Parado.

Gostou da matéria?

Contribuindo na nossa campanha da Benfeitoria você recebe nosso jornal mensalmente em casa e apoia no desenvolvimento dos projetos da ANF.

Basta clicar no link para saber as instruções: Benfeitoria Agência de Notícias das Favelas

Conheça nossas redes sociais:

Instagram: https://www.instagram.com/agenciadenoticiasdasfavelas/

Facebook: https://www.facebook.com/agenciadenoticiasdasfavelas

Twitter: https://twitter.com/noticiasfavelas